11/19(水)、社内にて標記研修会を開催しました。

本社事務所には、営業、総務/人事/経理担当の部門と、運輸関連(配車や管理)部門が一緒にいますが、業務の性格上、関係はあるのに実はお互いの業務の細かな内容まで知らない、関わっていない業務があるのも事実です。

その代表的なものに、運送部門における配車業務があります。

配車・・と言うのは、(自社内倉庫部門を含め)お客様から輸送のオーダーを頂き、自社や協力会社さんの車両をそこに当てはめながら、オーダーに合わせて配送業務を組み立てて行く仕事になりますが、この仕事が年々複雑に、そして管理の精度(制度)が細かくなっています。

マッチングサイト的にオーダーと車をマッチさせる・・と言う単純な事を業として、その鞘や手数料で売り上げを上げている事業者もいますが、責任の所在等に関して今後規制が様々な形で入ってくる予定もあります。

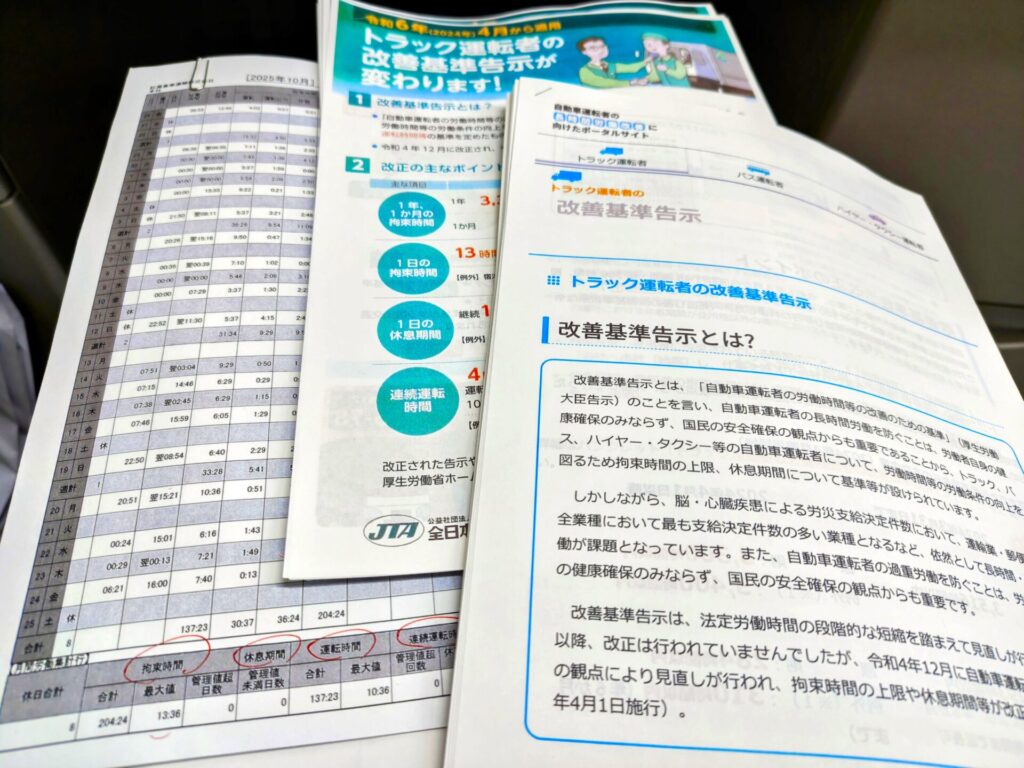

私たち実輸送事業者は、お客様のオーダーをもとに車の手配をしてゆく事は同じなのですが、そこに〃運行管理〃という責任が生じ、ドライバーにかけられている、運送業特有の様々な労働規制(拘束時間、休息期間、連続運転時間など)をクリアしながら、ドライバーの労働環境や健康を守り、ドライバーの待遇改善の原資となる売上=会社の売上と利益を確保させ、かつ、安全と品質を担保してゆく・・、そんな複雑な目的と目標をもって配車業務が行われています。

ましてや、お客様からのオーダーは日々変化し、決まった時間での業務(始業と終業時間)も無くバラバラで、24時間・・という概念も日によって違う中での複雑な時間管理が求められます。

昨日は、そんな事が規定されている〃改善基準告示〃について、運送部門の事務担当者含め、総務や経理担当にも説明し、実際の配車マンがどのような管理のもとに業務を行っているのか・・を勉強しあいました。

改善基準告示の内容を説明し、その後実際の配車事例を配車マンから報告し、それについて質問などを受ける・・と言うスタイルで行いましたが、日頃のドライバーやお客様との電話での内容や点呼時の会話の背景が少しわかった・・という言葉を聞き、やって良かった・・と思いました。

一回ですべて理解できる・・と言うものではなく、本当にケースバイケースで無限にパターンがあるので、会社の法令順守のスタンスだけはブラさない事を伝える事が大切であるという事を再確認しました。

ただし、業界の実態とすると、従来通り仕事と車両をただただマッチさせるやり方も横行していて、安く請けて沢山走る(数で勝負)・・と言う事業者がいるのも事実です。(もしかしたらそれが多数派かもしれません・・)。ドライバーの中にも、沢山走って沢山稼ぎたい・・と言う意識が根強いのも事実です。

しかし、そういう意味でも、丁寧にお客様と根拠のある価格の相談をしながら、適正な管理のもと配車を組み、それに見合った料金を頂く=ドライバーにちゃんと還元する・・と言う事(正攻法)を継続してゆきたいと思います。